高剛性架台による精密装置の設置環境対策

- カテゴリ

-

-

- 対策機器・設備別

-

- 空調/衛生設備

- 電気設備

- 産業機械

- 建物/構造物

- 精密装置

- 嫌振装置

- 試験設備

-

- 障害別

-

- 振動

- 騒音

- 磁場

- その他

-

- 環境別

-

- 生活環境

- 交通

- オフィスビル

- 一般施設

- 工場

- 研究施設

-

- 建物・業界別

-

- ホテル/宿泊施設

- 病院/福祉施設

- オフィス/会議室

- 店舗/商業ビル

- 大学研究室/学校

- マンション/住宅

- プラント/工場

- 社会インフラ

-

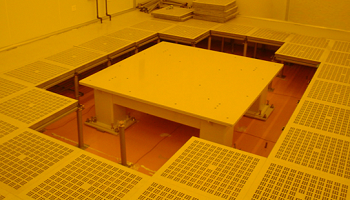

- クリーンルーム内の微振動対策として高剛性架台を設置

- 半導体工場などクリーンルーム二重床構造において、グレーチング上の振動は非常に大きく、精密装置設置に適さない。本事例では、ユーティリティスペース(床スラブ、梁)から高剛性架台を立上げ装置振動許容値をクリアした事例を紹介する。

高剛性架台による振動対策

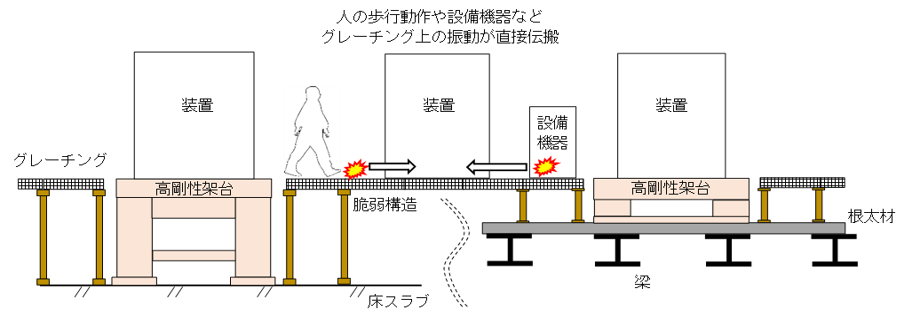

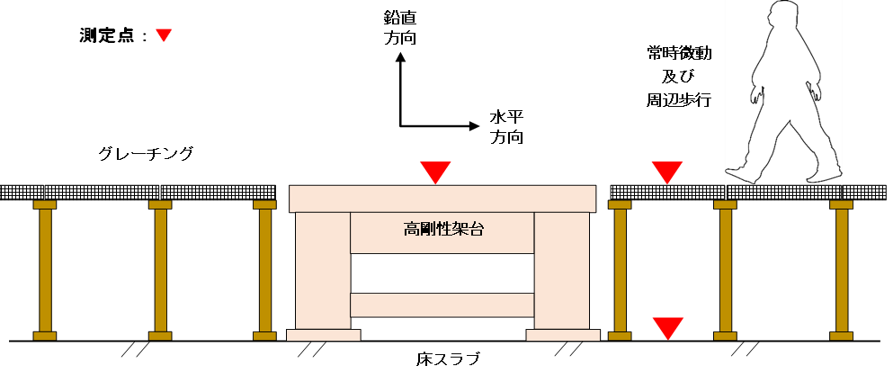

クリーンルーム(二重床構造)のグレーチング上振動環境は、躯体構造部と比較して悪く、多くのケースで精密装置の振動許容値を超える。これは基本的にグレーチング構造が脆弱で、また生産活動に伴う様々な振動源があることによる(人の歩行動作や台車、生産装置、設備機器、等々)。この対策として、床スラブや梁上から高剛性架台を立上げ、グレーチング上との振動絶縁(※直接的な伝搬影響を軽減)が行われる。(【図1】参照)

また振動絶縁だけではなく、ステッパーなど装置自身が大きな加振力を有する場合、その反力支持として設置床に一定の剛性が求められるケースがあり、このような場合についても高剛性架台が適用される。

なお振動絶縁に関し、床スラブ、梁上においても振動許容値を超えている場合、高剛性架台と併せて除振対策が行われるケースもある(高剛性架台上に除振装置を設置など)。

図1:クリーンルーム2重床構造と高剛性架台による振動対策

高剛性架台の振動特性

架台構造(ボルト締結、溶接構造、形状、高さ)や固定条件、搭載荷重などにもよるが、水平方向は鉛直方向と比較して架台固有値が低く、その周波数域では床振動を増幅する傾向にある。

よって事前に測定した床スラブ(梁)上振動に対して、架台設置後、固有値成分により許容値を超えることがないかどうか予測しておく必要がある。鉛直方向については、よほど脆弱な構造ではない限り(例:定盤厚さ、支柱間距離など)、増幅は小さい。

高剛性架台設置により装置許容値をクリアした実測データ例

<概要>

設置場所:工場内1F、クリーンルーム内

架台寸法:W1360×D970×H490mm

搭載装置:半導体検査装置(測定時は未搭載)

<測定点図>

図2:測定点図

<トリパタイトグラフ>

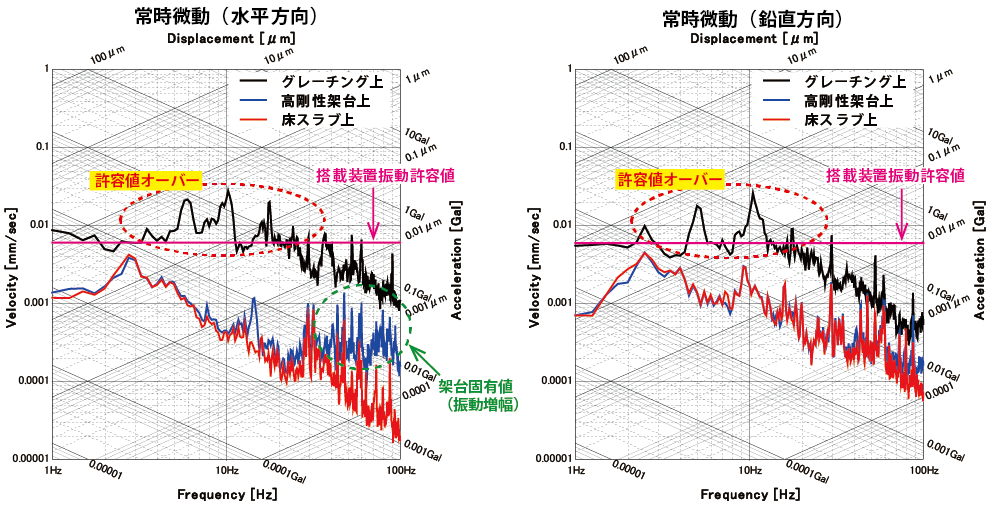

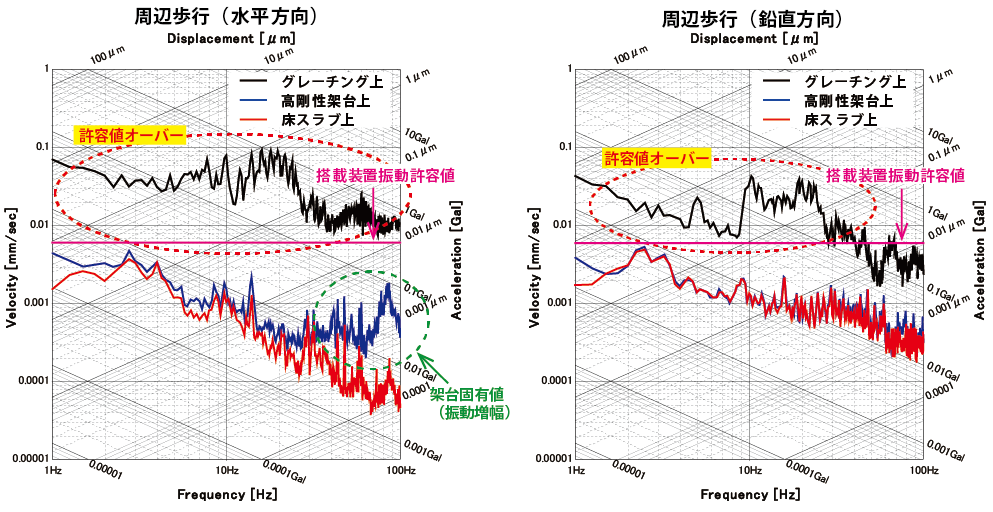

【図3】【図4】に、常時微動、及び架台周辺歩行時のトリパタイトグラフを示す(左:水平方向、右:鉛直方向)。

グレーチング上(黒線)では常時微動時(比較的静寂な状態)において許容値(ピンク線)を超えており、周辺歩行時はさらに全周波数域で許容値を超えている。一方、高剛性架台上(青線)では全データとも許容値を満足し、また周辺歩行影響も少ないことがわかる。

青丸で囲んだ成分は架台の固有値成分(水平方向)であり、床スラブ(赤線)よりも振動が大きくなっているが、先述の通り、架台設置計画時の床スラブ振動測定データと計画架台の推定固有値(FEM解析等)より、この成分が許容値を超えることが無いかどうか事前検討しておくことが重要である。

図3:トリパタイトグラフ(常時微動時)

図4:トリパタイトグラフ(架台周辺歩行時)

<伝達特性>

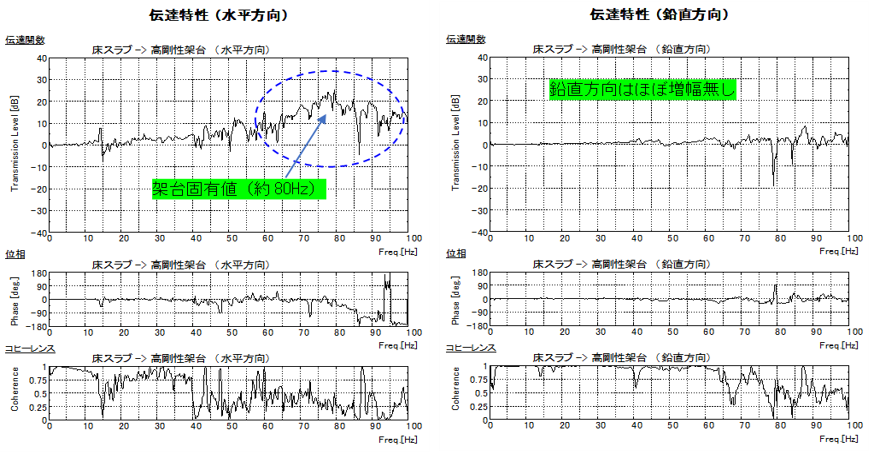

【図5】に床スラブから高剛性架台上への伝達特性データを示す(左:水平方向、右:鉛直方向)。

水平方向の架台固有値は80Hz付近にあり、床スラブに比べて20dB前後(約10倍)増幅していることがわかる。

固有値(周波数)については架台剛性(設置条件等含む)に依存し、増幅倍率については基本的に鋼材特性に依存する部分が大きく、通常20~30dB(約10倍~30倍)増幅する傾向にある。

図5:架台伝達特性