PROJECT STORY

プロジェクトストーリー

プロジェクトストーリー02

コントローラー開発

プロジェクト

メンバー一丸となって

後継機の実用化に取り組む!

「このままではコントローラーが製造できなくなる」

突然起きた、部品の生産終了という事態。

自社の主力製品を守るために、4人の技術者たちがチームを結成した。

SUMMARY

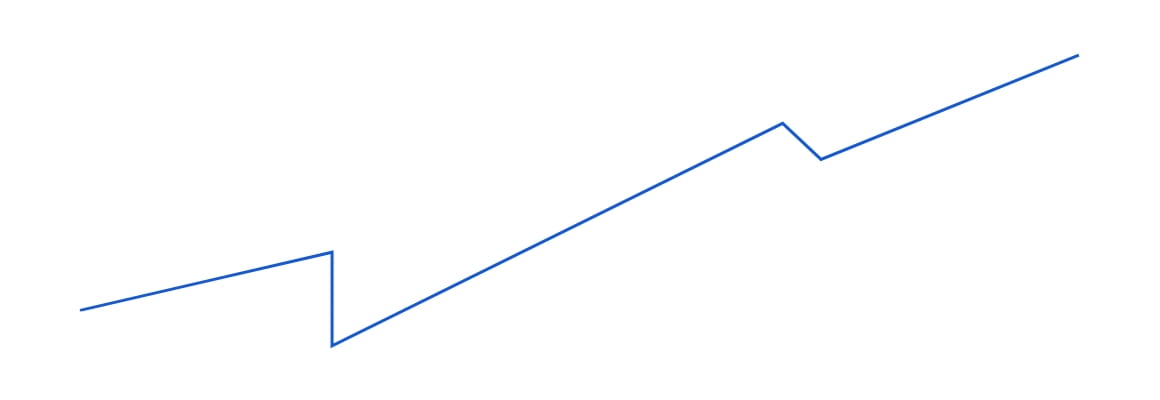

プロジェクトの紆余曲折図

※数字にカーソルを重ねてご覧ください。

1アクティブ型制振装置コントローラーの次世代機の開発がスタート。期間は2年間の予定。

2現行機のコントローラーに用いられている部品がメーカー都合で生産中止に。次世代機の完成を待っていては、現行機が作れなくなってしまうことが判明。

34人の技術者が結集し、後継機開発プロジェクトが始動。

4基板設計・プログラム設計ともに順調に進み、ゴールが見えてくる。

5いよいよテストをしてみると想定した動きが確認できず。あわやプロジェクトが振り出しに戻る可能性も。

6原因究明にたどり着き、問題を解決。プロジェクトは期間内に終了し、後継機コントローラーは量産体制に移行した。

1アクティブ型制振装置コントローラーの次世代機の開発がスタート。期間は2年間の予定。

2現行機のコントローラーに用いられている部品がメーカー都合で生産中止に。次世代機の完成を待っていては、現行機が作れなくなってしまうことが判明。

34人の技術者が結集し、後継機開発プロジェクトが始動。

4基板設計・プログラム設計ともに順調に進み、ゴールが見えてくる。

5いよいよテストをしてみると想定した動きが確認できず。あわやプロジェクトが振り出しに戻る可能性も。

6原因究明にたどり着き、問題を解決。プロジェクトは期間内に終了し、後継機コントローラーは量産体制に移行した。

MEMBER

プロジェクトメンバー紹介

(表記の氏名は個人情報の観点から仮名としております)

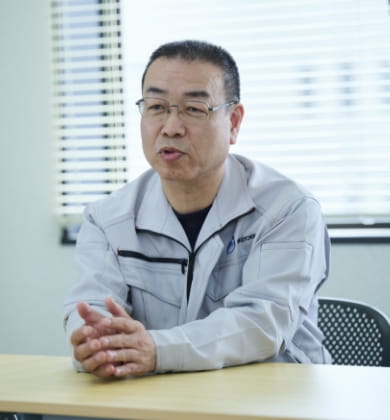

山岡 秀人

HIDEHITO YAMAOKA

2004年入社

研究開発センター システム開発課

理学部 物理学科

中川 大樹

DAIKI NAKAGAWA

2019年入社

研究開発センター システム開発課

基礎工学部 材料工学科

小野 隆

TAKASHI ONO

2023年入社

研究開発センター システム開発課

電子工学科

李 宇轩

YUSYEN RI

2024年入社

研究開発センター システム開発課

理工学研究科 ロボット制御

Chapter01

突然求められた開発期間の短縮

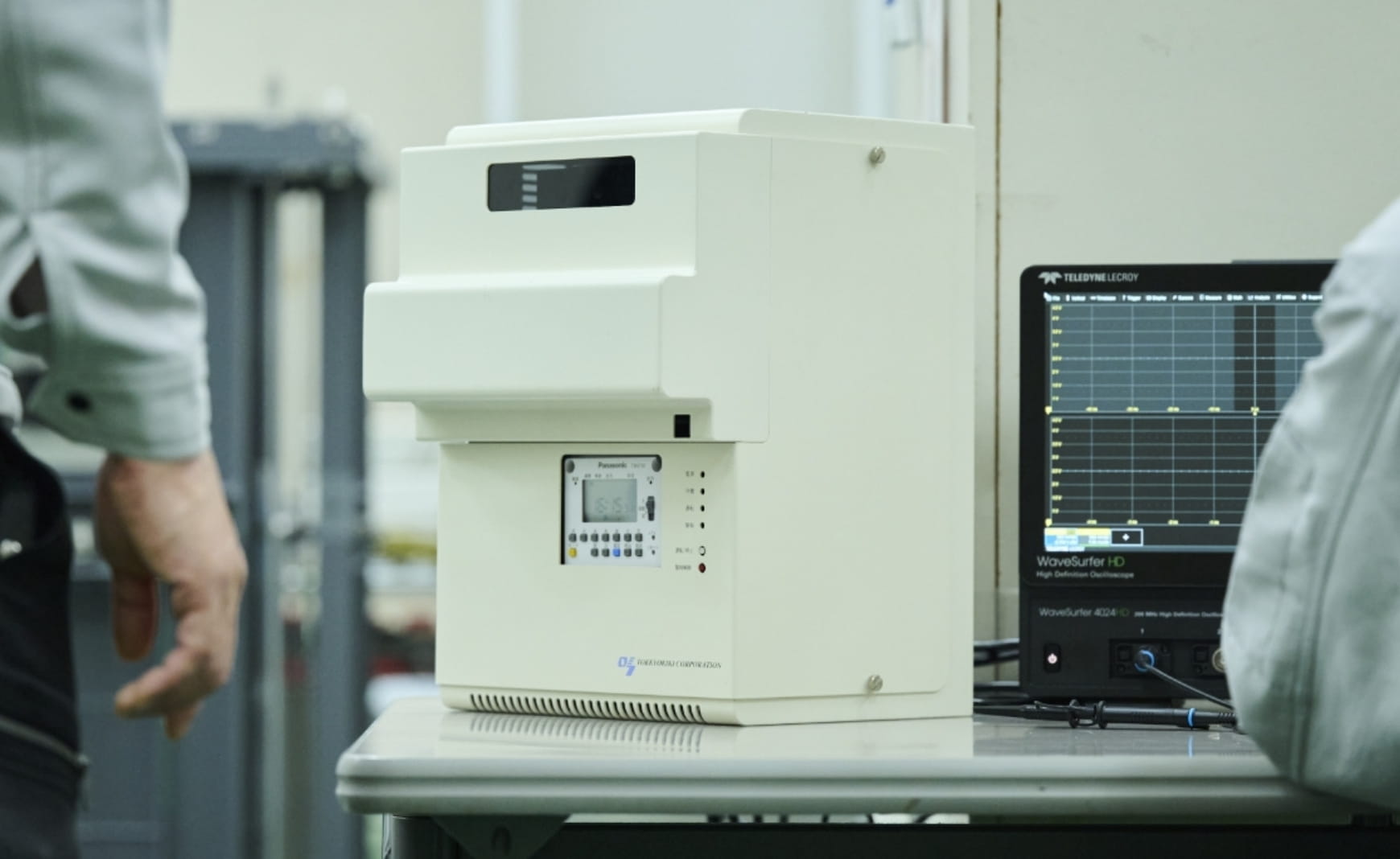

特許機器が主要製品の一つに「アクティブ型制振装置」がある。建物の揺れをセンサーで検知すると、内部に搭載されたおもりが揺れとは逆方向に駆動し、建物の振動を効果的に軽減する装置だ。2024年の春、システム開発課の山岡はこの装置を制御するコントローラーの次世代機の開発に心血を注いでいた。その山岡が語る。

「現行のコントローラーは開発から10年近くたっていたこともあり、使用している部品の生産終了に伴って、リニューアルすることになったんです。その際には新たな機能も加えていく予定でした」

当初は山岡(ハードウェア担当)・中川(ソフトウェア担当)の2名で開発が進められ、その期間は2年間に設定されていた。山岡としては、より高性能なコントローラーとして新しい機能を実現するためには、それなりの時間が必要との考えがあった。しかし、ここで予期せぬ事態が発生する。

「現行機を使った製品の売り上げが好調で、コントローラの在庫を計算してみると、あと1年で現行の製品の生産が不可能になることがわかったんです」

この事態を受け、後継機となるコントローラーを1年以内に開発する必要が生じた。2年と見込んでいた開発期間を半分にしなければならなくなった。このままではとうてい間に合わないと判断した山岡は上司に相談、チームを結成し、プロジェクトとして開発を進めることを提案する。

Chapter02

精鋭チームの結成とそれぞれの役割

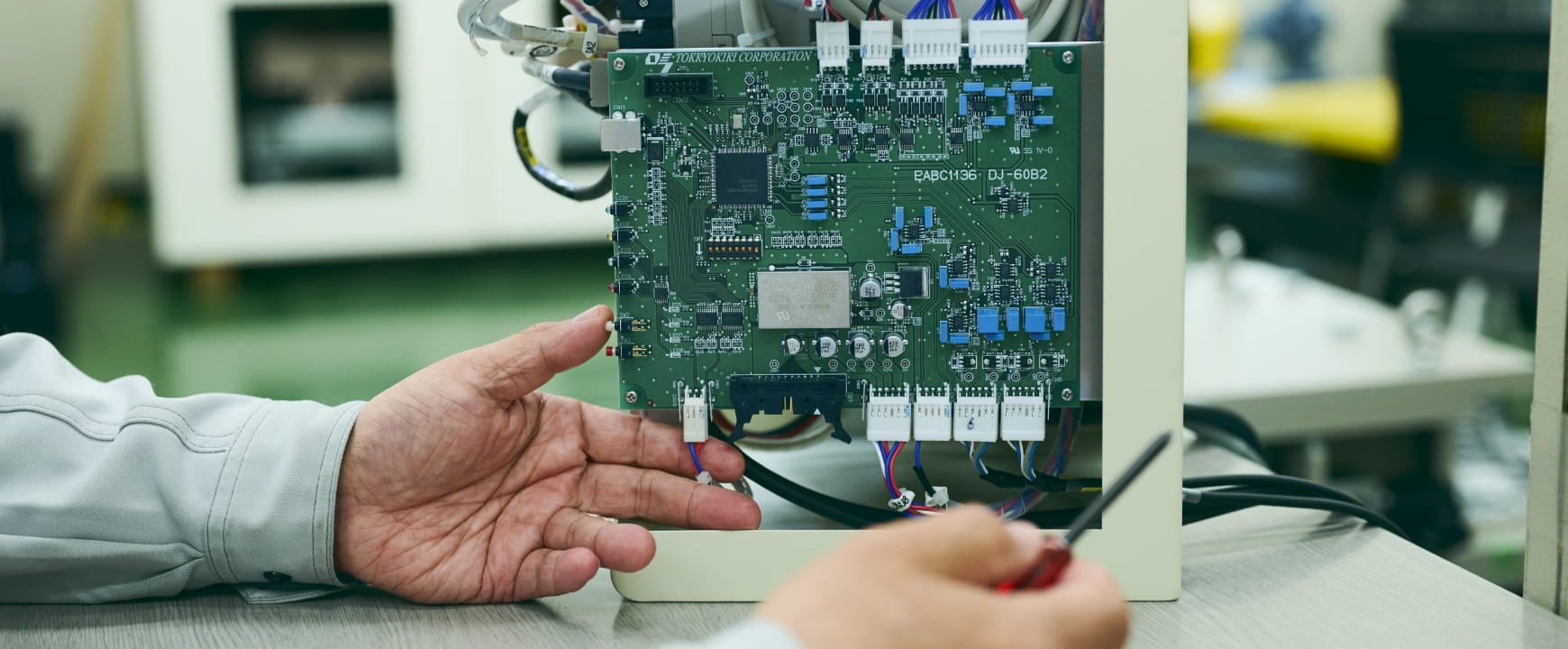

プロジェクトメンバーとして招集されたのは、同じシステム開発課の小野、中川、そして李だった。この中で基板の開発を担当したのは小野である。

「最初に話を聞いたときは、本当に間に合うのかと思いましたね」と小野は当時の心境を明かす。「通常なら難しいのですが、今回のプロジェクトでは山岡さんがある程度のところまで開発の道筋を整えてくれていたので助かりました」

その好例が基板に用いられるCPU(中央処理装置)の変更だ。山岡は次世代機の性能向上を見据え、ハイスペックなCPUを先行して採用していたのだ。「そのおかげで周辺回路の設計を大幅に短縮できたんです」と小野は語る。

しかしCPUの変更は、一方でプログラムを改めて作り直すことを意味していた。このプログラミングという大役を担ったのが、中川と李である。

「2人で分担してプログラミングを進めることにしました。私が細かい制御を計算する部分を担当し、李さんには外部からの操作に対応する部分、パソコンとの通信部分を手がけてもらいました」と中川は当時を振り返る。

Chapter03

作業効率の向上を

目指した新機能の搭載

新しいプログラムを開発するにあたり、チームは現行機にはない機能を持たせることにした。アクティブ型制振装置は納入先によってプログラムの特注対応をすることが少なくない。要は客先に応じたカスタマイズだ。

現行機ではその対応に手間がかかり、作業効率も課題となっていた。この点を改善することが今回の開発プロジェクトの目標の1つだった。

「正直、最初は不安がありました。というのもプログラミングをするのは学生時代以来で、自分のスキルで対応できるかどうか自信がなかったからです」と語るのはプログラミングに携わった李である。その不安を解消したのは、同じくプログラミングを担当した中川の親身なサポートだった。李がわからないことに直面すると、中川は自身の作業の手を止めてまで丁寧に指導した。「とても助かりましたし、自分の成長にもつながりました」と李はうなずく。李自身もまた、大量の資料を読み込みながら着実に業務を進めていった。

Chapter04

立ちはだかった

予期せぬ壁とチームの結束

限られた時間の中でプロジェクトはやがて終盤を迎える。基板も完成し、プログラムも組み上がった。「なんとか間に合いそうだ」。誰もが安堵の息を漏らしたその時、予期せぬ事態が発生した。

それは、完成した基板が想定した通りに動かないという事態だった。PCを使ってプログラムを走らせた場合は問題なく動作するにもかかわらず、実際に装置として動かしてみると、それとは異なる動きを見せるのだ。例えば意図した位置におもりが来ず、端に寄ってしまうというような現象だ。

基板に問題があるのか、それともプログラムに問題があるのか。プロジェクトメンバーたちは原因究明を急いだ。

「もし基板に問題があるとしたら、プロジェクトは振り出しに戻ります。それだけは避けたかったですね」と小野。メンバーが懸命に取り組むも、不具合の原因はなかなか突き止められなかった。時間は飛ぶように過ぎ去り、彼らの中に焦りの色が見え始めた。

Chapter05

2週間の格闘の末に見えた突破口

ようやく原因が判明したのは、2週間が過ぎようとした時だった。「要は基板とプログラムの相性だったんです。従来のCPUであれば誤差として実際の動作には影響しない回路電圧のずれを、新しいCPUの性能向上の結果、実際の動作として表れてしまった。これはどちらかのミスということではなく、単に相性の問題だったんです。だから原因がわかったあとはすぐに解決できました」と山岡は明かす。

プログラムを微調整することで基板単体でも想定通りに動くようになったという。問題解決までの2週間、メンバーたちは落ち着かない気持ちで過ごしたが、解決の糸口が見えたあとの動きは早かった。結果としてプロジェクトは設定された期間内にゴールを迎えることができ、アクティブ型制振装置のコントローラー後継機は無事に開発を終えたのである。

プロジェクトを振り返って、山岡はこう語る。「私はリーダーとしてチームメンバーのサポートに徹しました。詰めの段階で壁にぶつかりはしましたが、最終的には乗り越えられると信じていました」。それはチームメンバーたちへの揺るぎない信頼と言い換えることもできるだろう。その後、彼らが開発したコントローラーは、滞りなく量産体制へと移行した。